|

|

Корни семьи МуравьевыхЯрославская губерния |

ЯРОСЛАВЛЬ Ярославская,

Рыбинская земля, Родина двух всенародно почитаемых святых -

преподобного Серафима Вырицкого

и праведного воина Феодора Ушакова.

* * *

3 апреля 2009года

исполнилось 60 лет со дня кончины прп.Серафима Вырицкого(+03.04.1949г). * * *

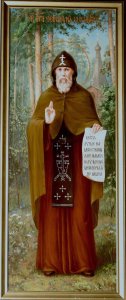

Герб Ярославской области Герб

Ярославской области, принятый 27 февраля 2001 года. В золотом щите

— черного медведь, держащий левой лапой на левом плече серебряную

секиру с червленым (красным) древком. Щит венчает ярославская княжеская

шапка, соответствующая описанию 1730 года.

|

Ярославль готовится к тысячелетию

Ярославль — один из старейших городов Северо-Восточной Руси.

Он был построен на месте слияния рек Волги и Которосли, согласно

преданию, в 1010 году,

хотя первое упоминание о нем в летописях появилось на 60 лет позже.

Основатель города — великий князь киевский Ярослав Мудрый,

сын Владимира Святого.

Город был возведен на месте языческого поселения Медвежий Угол. Медведь всегда оставался символом Ярославля. На гербе города, утвержденном в 1778 году, изображен «в серебряном щите медведь, стоячи держит в левой лапе золотую секиру на такой же рукоятке», как говорилось в указе. Древние стены Ярославля видели приезд Ивана Грозного, Михаила Федоровича Романова, Петра Первого. Город был разрушен во время татаро-монгольского нашествия, а затем снова возродился. Сейчас (спустя столетия) он сохраняет особую атмосферу древности, которой искренне гордятся его жители. Ярославские дружины воевали за Русь еще на Куликовом поле, несколько веков спустя потомки тех ратников шли на передовую Великой Отечественной. Сама история страны неразрывно связана с судьбой этого города. Президент РФ Дмитрий Медведев возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию тысячелетия города Ярославля в 2010 году. * * *  Герб Ярославской губернии

Герб Ярославской губернии был утвержден 8 декабря 1856 года. В

серебряном поле черный, идущий на задних лапах, медведь, который держит

в левой лапе золотую секиру. Щит увенчан императорскою короною и

окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными андреевскою лентою.

|

|

Собрались

брёвнышки семьёй

Годами слушать сказки печи, Дыханьем труб кадить покой И провожать молитвой вечер. Так святость дома берегли: Сердца святили жизнью с Богом, Теперь молитвы старины Хранят медвежьи тишь - берлоги. Леса сомкнули пустоту, Полынь советского разбоя, Свернули тропы в дом, к Отцу – Уходит Русь служивым строем. Витает деревенек дух И посох – меч в руках скитальцев Калики раздирают глушь И нежити - паучьи пяльцы. |

До колыбели

Серафима*

Соборно высветим тропу. Так души жаждою водимы – Найти истоков глубину. Чтоб память до последней церкви По тропам святости прошла, И дух писал для душ конверты, А в них водитель – жития. *Святой преподобный Серафим Вырицкий родился 31 марта 1866 г. в деревне Вахромеево Ярославской губернии. Сейчас деревня нежилая и непроходима для паломничества. Спасибо за праведную Россию: она в тени, но держит, как Атлант, всех нас ... Алла Вериго

31.08.2007.

(http://www.stihi.ru/author.html?verigoalla) |

Рыбинск

Герб (1778г.)

|

Рыбинск Исторически город возник на правом берегу реки Волги при впадении в нее реки Черемухи. Острый мыс между реками Волга и Черемуха называется Стрелка. В прошлом город Рыбинск можно с полным правом назвать купеческим городом. Какой бы вид человеческой деятельности ни взять, в Рыбинске мы всюду будем встречаться с именами купцов. Славен был рыбой и хлебом. Рыбинск дал Родине многих именитых граждан, тружеников и защитников Отечества.

Музей-заповедник - одна из достопримечательностей старинного

волжского города Рыбинска.- (http://www.rybmuseum.org/)

Рыбинск в современных и старинных фотографиях - (http://www.virtualtravel.ru/user/3778/index.phtml?wid=3094&tips=12) |

|

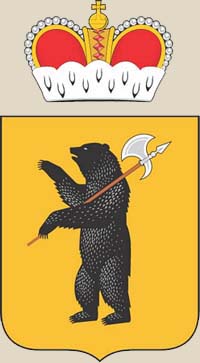

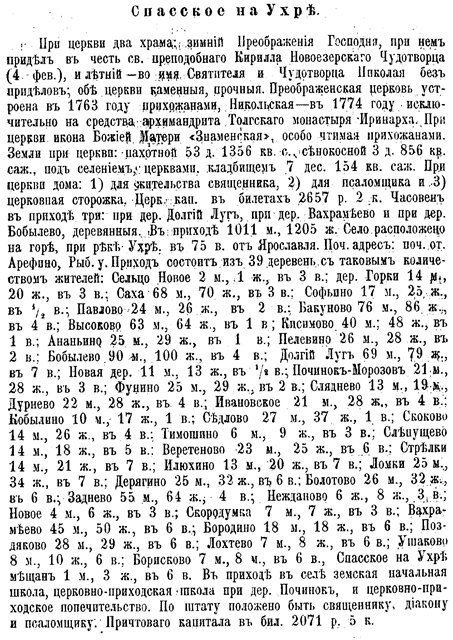

Старинная карта окресностей д.Вахрамеево, Ярославской губ. для увеличения - жмите на изображение карты |

|

|

|

Последний житель Вахрамеева (уже 40 лет как живет в Арефино) вспоминает как играл в прятки около дома Муравьевых... Вот здесь жили Матвеевы, Смирновы, Чернов... а здесь - Муравьевы. Да! Здесь. Вот и дерево тоже... живо еще. |

Поклонный

крест из Вырицы-С-Пб в Вахрамеево, в родных, ярославских, рыбинских местах. Воздвигнут в 2007 году на месте рождения Василия Муравьева, будущего старца Серафима. |

|

|

Помнят и чтят память и о родителях прп.Серафима Вырицкого(в миру Василия Николаевича Муравьева) - Николае Ивановиче и Хионии Алимпиевне Муравьевых. Могила родителей у храма в Спас-на-Ухре. |

С

хлебом и солью встречает в Спас-на -Ухре Александр Александрович Меньшиков своего соотечественника - Василия Муравьева, теперь уже как св. прп. Серафима Вырицкого. |

|

|

| Великая

радость на душе и гордость за землю свою, отеческую, давшую многих достойных . |

Домой, на

Родину ! "Мы ярославские, рыбинские", - любил повторять старец Серафим |

Дер.Вахрамеево снова на карте! (получено масштабным совмещением новой карты с картой 1857 года ) |

|

(Для увеличения карт - жмите на

карту)

|

24

июня 2007 года в Ярославской епархии по благословению

архиепископа Ярославского и

Ростовского Кирилла, прошёл праздник,

посвящённый преподобному Серафиму

Вырицкому. Торжества прошли в деревне Вахрамеево (где

родился Василий

Муравьев - будущий прп. Серафим), Спас-Ухре и Орефино - местах,

связанных с детскими годами святого. "Все знают и любят этого святого,

особенно, у нас в Петербурге, в нашей епархии, но многие православные

даже не подозревают, где же родился Серафим Вырицкий". "Теперь к Вырице

прибавляется ещё одно

святое место, связанное с именем преподобного Серафима".

24

июня 2007 года в Ярославской епархии по благословению

архиепископа Ярославского и

Ростовского Кирилла, прошёл праздник,

посвящённый преподобному Серафиму

Вырицкому. Торжества прошли в деревне Вахрамеево (где

родился Василий

Муравьев - будущий прп. Серафим), Спас-Ухре и Орефино - местах,

связанных с детскими годами святого. "Все знают и любят этого святого,

особенно, у нас в Петербурге, в нашей епархии, но многие православные

даже не подозревают, где же родился Серафим Вырицкий". "Теперь к Вырице

прибавляется ещё одно

святое место, связанное с именем преподобного Серафима".

24

июня 2006г.,

в канун дня Всех Святых, в земле

Российской просиявших, на родине преподобного Серафима Вырицкого в селе

Арефино Рыбинского района состоится Божественная литургия под открытом

небом, передает пресс-служба Ярославской епархии.

Почтить память

святого в этот день приедут паломники из Санкт-Петербурга и других

городов России. По окончанию Божественной литургии состоится Крестный

ход до села Спас-Ухра, в храме которого был крещен преподобный, и где

похоронены его родители. Сейчас эти места безжизненны, храмы разрушены,

вместо дорог остались одни направления. В память преподобного Серафима

Вырицкого на его родине паломники предполагают преодолеть около 10

километров по бездорожью и установить на месте разрушенных храмов

Поклонные кресты.

Преподобный Серафим Вырицкий (Василий

Николаевич

Муравьев) родился в апреле 1866 года в деревне Вахрамеево Рыбинского

уезда Ярославской губернии в благочестивой крестьянской семье. Занятия

торговлей, сделавшие его миллионером, не умалили ревности к Богу.

Русская

линия (

http://www.rusk.ru/newsdata.php?idar=8631 )

|

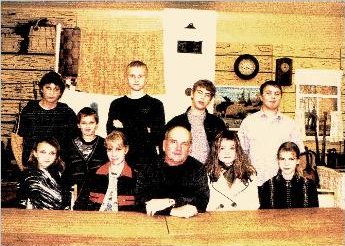

ВИЗИТКА

краеведческого объединения «Лаборатория краеведения»

Рыбинского Центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Руководитель Балагуров Евгений Петрович - педагог дополнительного образования ЦДЮТЭ высшей категории, академик Московской Академии детского и юношеского туризма и экскурсий, почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Мы

живем в историческом городе Рыбинске, в 1986 году Рыбинск включен в

число исторических городов союзного значения. Рыбинск – это

родина

выдающихся земляков и уникальных памятников истории и культуры.

Святой праведный воин адмирал Флота Российского Федор Ушаков и Святой преподобный Серафим Вырицкий - наши земляки. |

Это мы в нами созданном этнографическом музее. Музей детского и юношеского

краеведения и туризма.

г.Рыбинск, Ярославской обл. Директор:

Чистякова Людмила Алексеевна

Руководитель: Балагуров Евгений Петрович Профиль: историко-этнографический |

Поклонный крест в

урочище Вахрамеево,

на месте дома Муравьёвых |

Село СпасУхра Рыбинского района небольшое: всего несколько домов и три постоянных жителя. В своё время достопримечательностью села были два приходских храма – Преображенский и Никольский. К сожалению, первый сохранился плохо, лишь северная стена храма даёт отдалённое представление о его внешнем облике. Никольская церковь в более хорошем состоянии, поражает размерами высокая ярусная колокольня, летняя церковь сохранила остатки пятиглавия и отдельные декоративные элементы. В одном из этих храмов был крещён Василий Николаевич Муравьёв, впоследствии – св. преп. Серафим Вырицкий. Село на живописном берегу Ухры уже несколько лет становится базовым лагерем для рыбинских школьников, отсюда начинаются походы с целью изучения окружающих территорий. Небольшое сельское кладбище стало последним приютом для воинов, которые в разное время верой и правдой служили Отечеству. Деятельность в лагере не ограничивалась изучением села и некрополя, ребята интересовались памятниками деревянного зодчества, историей местных храмов, дворянских усадеб, памятников природы. Особо запоминающимся для участников лагеря стал многокилометровый поход на малую родину прп.Серафима Вырицкого по лесным дорогам, на которых можно было увидеть следы зверей. Наградой за трудный переход стало фотографирование у креста, установленного на месте родного дома преподобного старца. |

На родине преподобного

К 140-летию со дня рождения прп.Серафима Вырицкого

Идут люди к батюшке Серафиму Вырицкому, идут в этот дивный уголок русской земли, расположенный в шестидесяти километрах от Санкт-Петербурга на живописных берегах реки Оредеж, среди вековых сосен и, как у могилки блаженной Ксении Петербургской, оставляют между бревен выстроенной часовни записочки со своими мольбами. Кажется, нам многое известно об этом великом старце и все же… "Еще при жизни старец говорил, – пишет в своей книге А. Трофимов, – что вокруг его имени будет много различных мнений, будет много непонятного людям, и не нужно этим смущаться. Если Господь благословит, то со временем все откроется". В многочисленных книгах о преподобном, к сожалению, не отражены ни его детские годы, хотя именно в эти годы происходит формирование человеческой личности, ни трагическая судьба его единственного сына, через скорби которого более глубоко, высвечивает христианский подвиг святого, ставшего поистине жемчужиной в духовной короне русского старчества. Вот и пришлось мне по благословению священника Николая Мочалкина отправиться на родину преподобного, где открытие новых архивных материалов дали возможность узнать много о нашем святом старце. Кстати сказать, в Санкт-Петербурге пока еще нет храма, освященного в его честь, но есть благословение правящего архиерея на его строительство, и уже возносятся молитвы в освященной в Купчине часовне, где будет совершать это строительство.

Родина преподобного – деревня Вахрамеево Арефинской волости Ярославской губернии. Русская деревня – особое явление в нашей истории, она формировала русский характер, являлась историческим и духовным центром происхождения русского народа. Фактически до середины прошлого века Россия – крестьянская страна, и именно деревня, а не город, являлись ее экономической и духовной основой.

Добраться до деревни преподобного нелегко. Самый доступный путь – через деревни Ананьино, Локтево, Поздняково, откуда едва заметная среди болот тропа, проложенная то ли человеком, то ли животным ведет к заветному месту. Но кому повезет добраться сюда, тому не избежать разочарования: место рождения святого – огромная лесная поляна. Здесь, где по деревенским дорожкам бегал босиком мальчик – будущий святой, сейчас лишь шепот травы, шелест крыльев бабочек, небольшой дуб и нескольких раскидистых лип, посаженных когда-то вахромеевскими жителями.

По рассказам старожилов соседнего села Спасское, семья Муравьевых жила на окраине деревни, и жили они как все, ничем не отличаясь от земляков. В их деревне насчитывалось 25 дворов и около 150 жителей. Была там деревянная часовня, которую затем перевезли в деревню Локтево, а оттуда – в Афремово.

Эти вотчины принадлежали графу Александру Матвеевичу Мамонову, который жил в Санкт-Петербурге, считался фаворитом Екатерины II и участвовал в путешествии Императрицы в Крым. Граф был очень богат. Крестьяне его занимались разведением лошадей, отсюда и произошли названия многих деревень: Седлово, Вихрово, Жеребятьево, Заднево, Кожевниково, Хариново, Кабылино, Мериново. В последней деревне сохранились развалины барской усадьбы. В деревне Седлово, к примеру, была мастерская по изготовлению упряжи для лошадей, а в Кожевниково выделывали кожу для седел. Впоследствии, выдав замуж дочь, граф отдал имение в приданное, и оно перешло к князю Голицыну, который ликвидировал конюшни, построил лесопильный завод и продал рыбинским купцам огромное количество леса и пиломатериалов.

Граф А.М.Мамонов, кстати сказать, заботился о своих крестьянах: одним прощал долги, другим разрешал их отсрочку, многим дал образование, некоторых отправил в город овладевать каким-либо ремеслом.

Русская деревня жила тогда церковной жизнью: крестьяне почитали праздники, воспитывали детей в страхе Божьем, причащались Святых Христовых Тайн. Великим постом благочинный священник объезжал все деревенские приходы, а результаты поездки заносились в Исповедные ведомости, где указывали, как часто семья исповедуется. Таких ведомостей по Арефинской волости в Рыбинском архиве нет. Возможно, что они вообще не сохранились, но зато там есть Метрические церковные книги, из которых выяснилось много интересного. Во-первых, теперь мы знаем, что 1 мая 1837 года в деревне Вахрамеево в семье крестьянина Ивана Васильевича родился сын Николай Муравьев, отец будущего святого. Во-вторых, сведений о его жене в Метрической книге вообще нет. Известно, что Николай Иванович женился на Хионии Алимпиевне, но свидетельство о венчании Николая и Хионии Муравьевых, за период 1853-1863 и 1864-1865 годы в Рыбинском архиве тоже отсутствуют. Значит, оно происходило в другом месте. 31 марта 1866 года в семье Муравьевых родился сын Василий. На следующий день после рождения его крестили в честь исповедника прп.Василия Нового. Крестил Василия священник Николай Чанчугский с диаконом Михаилом Богословским, а восприемниками его стал крестьянин той же деревни Егор Акимович и девица Александра Егоровна. Для крещения младенца родители отправились за несколько верст в деревню Спасское на Ухре. В этих краях есть два села с одинаковым названием. Различаются они лишь по месту расположения. Одно село Спасское находится на Волге, а другое – на реке Ухре.

Летом здесь всюду поляны ковров из колокольчиков и ромашек, разлито тепло и запах душистых трав; кое-где в окрестных деревнях появляются дачники, а зимой – никого, хотя до революции здесь были две школы: земская и церковно-приходская. Сейчас в Спасском на Ухре постоянно живут только три человека: Александр Александрович Меньшиков с женой и Лидия Николаевна Александрова. Она занимает бывший домик священника, в нескольких шагах от Преображенского собора.

- Собор я помню, – рассказывает Александр Александрович, – в нем было несколько приделов, внутри – три красивые изразцовые печи, поскольку храм был зимний.

А рядом находился летний храм Святителя Николая, от которого остались едва проглядывающие сквозь травяные заросли развалины фундамента. Несмотря на то, что к селу нет проезжей дороги, и паломники здесь редкость, у алтарной части сохранившейся стены Преображенского храма, установили крест в память крещения здесь святого земляка. Вокруг церкви есть большое приходское кладбище, где крайне редко встречаются православные кресты, в основном лишь стелы и обелиски советского времени.

На этом приходском кладбище 24 августа 1871 года была похоронена сестра Василия Муравьева, Елисавета, родившаяся 9 апреля 1871 года. Она тоже была крещена на следующий день после рождения, и тот же батюшка крестил и отпевал ее. Через четыре года, 15 февраля, родители Николай и Хиония были вновь обрадованы рождением девочки. Но и эта радость была недолгой. Через три месяца Евдокию похоронили рядом с сестрой, а через полтора года, 5 сентября 1876 года, Николай Иванович Муравьев скончался от чахотки. В Метрической книге отмечено, что ему было 38 лет, и отпевал его священник Александр Василевский, диакон Михаил Богословский и пономарь Иоанн.

- Здесь, – показывает Лидия Александровна на камень и сохранившийся крест с распятием, – три могилы Муравьевых. Хиония, потеряв дочерей и мужа за короткий срок, осталась одна, с единственным помощником, десятилетним сыном Васей, который, как известно, был отправлен с односельчанином в столицу на заработки. Но связь с родиной не прервалась, а после женитьбы Василия даже усилилась, поскольку многочисленные родственники его жены были родом из Арефинской волости.

До села Арефино от Рыбинска час езды на автобусе. Прямая дорога от Волги уходит направо, оставляя слева путь на Пошехонию, славившуюся когда-то производством известного сыра.

Село Арефино – одно из красивейших мест, раскинувшиеся по обоим берегам реки Ухры. Её живописные крутые берега когда-то населенные деревнями из небольших одноэтажных деревянных домиков с изящным кружевом наличников на окнах, тоже опустели.

Сохранившееся предание повествует о том, что село возникло в 20-х годах XVIII столетия, когда силами прихожан был построен первый деревянный православный храм Рождества Христова. Затем, в 1779 году, его перестроили в камне. Граф А.М.Мамонов, который не бывал в родовым имении, все дела доверил бургомистру Арефию, слывшему человеком добрым, сочувствовавшим крестьянам, в обязанности которого входило собирать денежный оброк. Деньги он приносил в столицу пешком. Если барин был недоволен малым сбором, он умел защитить крестьян, за что вскоре приобрел уважение земляков, а после смерти в его честь было названо село. В 1868 году в нем было открыто первое народное Земское училище, где законоучителем был священник А.Никольский. В Арефино сохранились два храма: зимний, Рождества Христова, полностью разоренный, и летний – Илии Пророка, построенный в 1846 году, где проходят богослужения. Предки жены Василия Николаевича Муравьева, Нетронины, были их прихожанами. С происхождением же самой Ольги Ивановны, будущей схимонахини Серафимы, не все ясно. В архивных документах Рыбинска она числится купеческой девицей из города Рыбинска. Это ее родной город, и многое в нем сейчас может напомнить об этой семье.

Рыбинск раскинулся на берегах великой русской реки Волги. "Как известно, Рыбинская Слобода, положившая начало г. Рыбинску, впервые упоминается в завещании Ивана III. Как и всякая слобода, она должна была организована на пустом, незаселенном месте. Время составления завещания Ивана III в настоящее время уточнено – это декабрь 1503 год". По современным меркам Рыбинск – вполне тихий и уютный городок, с размеренным течением времени. Большой, красивый мост, перекинутый через Волгу, напоминает о советском времени. Центральная улица, получившая первоначальное название Крестовой, в основном хранит колорит провинциального уездного города. На плане 1905 года можно увидеть несколько часовен: Рыбинского Софийского монастыря, Покровского женского монастыря Мологского уезда, Афанасьевского Успенского того же уезда, Никольская часовня, Югской Дорофеевской пустыни Богоявленского женского монастыря г. Углича, Толгского мужского монастыря, а также церквей: Крестовоздвиженская, Тюремного замка, Введения во храм Пресвятой Богородицы, Спаса Нерукотворного, Св. Тихона Задонского при кладбище, Георгиевская кладбищенская церковь, а также домовые церкви: воспитательного детского приюта им. А.Г.Баскаковой, при мужской гимназии, Техническом училище М.Е. Комарова, при городской общественной богадельне, при городской больнице.

В недалеком прошлом в Рыбинске развивалась промышленность, создавались двигатели для самолетов, и работала мысль сотрудников многочисленных КБ, а на главной улице до сих пор выделяется объемными архитектурными формами здание авиационного техникума. Горожане гордятся своими земляками: Львом Ошаниным и, конечно, адмиралом Феодором Ушаковым, причисленным к лику святых. Памятники им установили на Волжской набережной. Деревянный Рыбинск эпохи Василия Муравьева практически утрачен. Лишь кое-где в городе сохранились типичные одноэтажные домики с резными наличниками окон, поэтому здесь еще можно увидеть элементы домовой корабельной резьбы по дереву. В прошлом Рыбинск – купеческий город, ставший центром хлебной торговли России, поэтому рядом с Соборной площадью, на высоком берегу Волги, возвышается здание хлебной биржи, в котором сейчас находится краеведческий музей. Со всех концов страны сюда приходили баржи с продуктами. После отмены крепостного права, благодаря этой реформе, многие бывшие крепостные стали купцами, выбились в люди, завели свое дело.

Наверное, именно поэтому перед зданием биржи был установлен памятник царю-освободителю Александру II, которого очень почитали жители. В начале перестройки пошли разговоры о том, что после революции этот памятник сбросили в Волгу, но скандальные публикации затихли после заявления местных краеведов о его переплавки, постамент же использовали для нового памятника вождю революции. Он и поныне спокойно взирает на главную городскую магистраль. Центром города является Преображенский собор, недалеко от которого находилась часовня Ярославского женского монастыря. От соборной площади начинается Большая Казанская улица, уходящая вглубь вдоль Волжской набережной. В ее начале во времена Василия Николаевича Муравьева находилась домовая церковь Покровского Воскресенского общества.

На центральной Крестовой улице сохранилось здание Леушинского подворья (монастырь затоплен водохранилищем), проданное сейчас в частное владение. К сожалению, при перестройке его под кафе, исчезла мемориальная лестница, хранившая шаги игумении Таисии и прав.Иоанна Кронштадтского. Когда батюшка приезжал в Рыбинск на Леушинское подворье, то останавливался в доме купца Цеховова, жившего неподалеку. Отец Иоанн пять раз служил литургию в Казанской церкви. Она была построена в 1694 году по проекту архитектора Авраамия Ивановича Мельникова. На внутренних стенах храма сохранилась живопись XVII века – образец заката школы ярославских мастеров. Настоятель церкви протоиерей Григорий Гогишвилли с прихожанами восстановили иконостас, установили ковчеги с мощами новомучеников и святых. Есть в этой церкви и особо чтимые иконы: "Достойно есть", привезенная в 90-х годах прошлого столетия с Афона и редкая икона "Неусыпное око", где изображен лик Богородицы и Младенца с закрытыми глазами. Икона старинного письма с дароприношениями верующих. В этом храме молился Василий Муравьев, прихожанами ее была и семья Нетрониных.

Ольга Ивановна Нетронина, жена Василия Николаевича Муравьева и впоследствии схимонахиня Серафима, оставила многочисленные загадки своей жизни. Она была членом семьи Нетрониных, но никаких свидетельств о ее рождении и крещении пока не найдено. В Метрической книги Казанской церкви за 1885 год она впервые упоминается вместе с братом Григорием Нетрониным как восприемница брата Владимира, причем, он записан как "рыбинский мещанский сын", а она – как "рыбинская мещанка девица Ольга Ивановна Нетронина". Забегая вперед, отметим, что в "деле" ее сына Николая Муравьева, есть свидетельства о том, что она – приемная дочь Нетрониных и не помнит своей матери. Если же принять эту версию, то фамилия "Найденова", встречающаяся в первых работах, посвященных о.Серафиму, становится вполне оправданной. В этом же деле есть высказывания о происхождении Ольги, как чуть ли ни о незаконнорожденной дочери из дома Романовых. Эта версия кажется маловероятной, но, тем не менее, странно, что эти слухи исходили из уст очень близкого для Ольги человека – Веры Шихобаловой, считавшейся чуть ли не членом семьи и много лет жившей у Муравьевых. Может быть, именно этим обстоятельством и можно объяснить наличие у матушки Христины, (схимонахини Серафимы) огромного портрета Государя, всегда висевшего в ее кельи. Так или иначе, но семья Нетрониных не была чужой ни для Василия Николаевича Муравьева, ни тем более для Ольги Ивановны.

Ее отец, Иван Григорьевич НЕТРОНИН, родился в крестьянской семье в деревне Харино Арефинской волости. Он был женат на простой женщине, Анне Тихоновне, жил в собственном доме на Крестовой улице и держал в Рыбинске небольшую портняжную мастерскую. В 1900 -1901 годах Иван Григорьевич закрыл ее и переехал в деревню Якунники, в 5 верстах от Рыбинска, где и остался жить на доходы, получаемые от хозяйства, оставленного в Рыбинске. У Ольги Ивановны были четыре брата: Иван (17.08.1883 г.р), ставший офицером, Григорий, Александр, родившийся в 1881 году глухонемым, помещенный впоследствии в дом инвалидов около Волховстроя, и Владимир (09.07.1885 г.р.) впоследствии чиновник, кончавший Санкт-Петербургский университет и живший с женой Евгенией Александровной и дочерью Татьяной (1907 г. р.) в Петрограде, на улице Жуковского. Сестра Ольги – Мария, родившаяся в 1879 году, овдовев, вышла замуж второй раз, получив фамилию Желвакова. В советские годы она жила в Рыбинске на ул. Дзержинского на иждивении дочери-учительницы. Были и двоюродной брат Иван Григорьевич, инженер, проживавший в Нижнем Тагиле и сестра Анна Григорьевна – зубной техник, жившая с матерью.

Григорий Иванович Нетронин (1868 г.р.) в 1891 обвенчался с рыбинской купеческой дочерью Лидией Васильевной Жиловой. В Рыбинске это известная купеческая фамилия. Братья Жиловы владели паровыми мукомольными мельницами и маслобойней. Через 7 лет Григорий Иванович получил личное почетное гражданство, а в 1898 году стал отцом дочери Ксения, которую крестили в Казанской церкви и восприемниками ее был петербургский купец Василий Николаевич Муравьев и его теща Анна Тихоновна Нетронина. Двумя годами ранее в этой же церкви Василий Николаевич, числившийся тогда временным Санкт-Петербургским купцом, крестил сына Григория Нетронина и его законной жены Анны Александры, Василия, который умер через 6 месяцев. Таким образом, женившись на Ольге Нетрониной, Василий Муравьев вошел в круг видных купцов. Но одного капитала для этого не достаточно. Необходимо было иметь абсолютную репутацию порядочного человека, с которым можно вести дела, а во-вторых, соответствовать столице. Жизнь в столице от делового человека требовала больших знаний и немалого кругозора. Необходимо было соответствовать тем людям, с которыми приходилось общаться. Самому Василию пришлось много трудиться над своим образованием, манерами и приобрести соответствующее для столицы обхождение. Так бывшие крепостные крестьяне превращались в образованных коммерсантов, образуя новые купеческие слои населения, укреплявшим мощь России.

В 1894 году Василий Муравьев живет столице в доме N 7 по Казачьему переулку. Это дом с типичным для Петербурга двором-колодцем. В это же время в этом доме снимал квартиру и Владимир Ульянов. Как постояльцы одного небольшого дома, они не могли не сталкиваться и не кланяться друг другу при встрече как воспитанные люди. Так свел Господь в одно время и в одном месте этих людей, которые пойдут один к святости, а другой, своим путем – в другую сторону.

Л.И. Соколова,

Русская линия. 3.04.2006 , (http://www.rusk.ru/st.php?idar=110109)